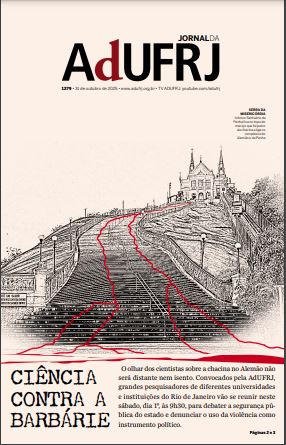

Foto: Tomaz Silva/Agência BrasilO Rio de Janeiro foi manchado de sangue no dia 28 de outubro. A maior chacina do Brasil é mais um trágico e sádico episódio que escancara a crise de segurança pública na qual está mergulhada a Cidade Maravilhosa. A Polícia Civil confirma 121 mortes, mas a contagem total, com os 72 corpos achados por moradores na mata da Serra da Misericórdia, elevaria o número para 136 assassinatos. Há muitas perguntas sem resposta. Para além do silêncio, há angústia, medo e dor. Dor de uma população cansada de ser refém. “O governo não oferece segurança, nem combate o crime, nem nos dá apoio. Em quem confiar?”, questiona uma personagem que não terá seu nome ou local de moradia revelados por medida de segurança. “São vivências e dores impossíveis de mensurar”, completa outra entrevistada. O Jornal da AdUFRJ abre sua página 3 com os difíceis relatos de três gerações marcadas pelo horror. “Eu queria mudar de país. Aquele da neve, pra eu fazer boneco de neve. Lá eu acho que não vou mais ouvir tiro, deve ser muito legal”, sonha o pequeno B., de 8 anos.

Foto: Tomaz Silva/Agência BrasilO Rio de Janeiro foi manchado de sangue no dia 28 de outubro. A maior chacina do Brasil é mais um trágico e sádico episódio que escancara a crise de segurança pública na qual está mergulhada a Cidade Maravilhosa. A Polícia Civil confirma 121 mortes, mas a contagem total, com os 72 corpos achados por moradores na mata da Serra da Misericórdia, elevaria o número para 136 assassinatos. Há muitas perguntas sem resposta. Para além do silêncio, há angústia, medo e dor. Dor de uma população cansada de ser refém. “O governo não oferece segurança, nem combate o crime, nem nos dá apoio. Em quem confiar?”, questiona uma personagem que não terá seu nome ou local de moradia revelados por medida de segurança. “São vivências e dores impossíveis de mensurar”, completa outra entrevistada. O Jornal da AdUFRJ abre sua página 3 com os difíceis relatos de três gerações marcadas pelo horror. “Eu queria mudar de país. Aquele da neve, pra eu fazer boneco de neve. Lá eu acho que não vou mais ouvir tiro, deve ser muito legal”, sonha o pequeno B., de 8 anos.

B., 8 anos

“No dia que aconteceu aquele negócio, eu fiquei muito nervoso. Eu tavo na escola e todo mundo começou a falar que já tinha 22 pessoas mortas. Eu tenho medo disso. Não gosto. Eu comecei a chorar muito. Fiquei preocupado com a minha família e meu coração chega acelerou. Chorei tanto que ninguém conseguia me acalmar. Eu comecei a vomitar, porque meu estômago ‘ficou fazendo bolhas’. É muito ruim sentir isso. Quando a minha avó chegou pra me buscar, eu fiquei um pouco mais calmo, porque ela tava viva. Ela me levou para casa andando, porque não passava BRT. Isso também me deixou assustado. Quando cheguei na casa da minha avó, o meu primo ainda não tinha chegado da escola. Isso me deixou muito nervoso de novo. Na televisão, tava passando muitas coisas feias. Tão feias que eu até fechava o olho e tapava o ouvido.

Eu espero que isso não aconteça mais, mas tem pessoas que defendem o que não é pra acontecer. Eu pensei: ‘que isso, mundo? Logo perto do meu aniversário?’ Não quero que aconteça de novo. Na verdade, eu queria mudar de país. Aquele da neve, pra eu fazer boneco de neve. Lá eu acho que não vou mais ouvir tiro, deve ser muito legal.”.

M., 44 anos

“Nossas dores são invisíveis. São feridas que ninguém vê. São vivências e dores impossíveis de mensurar. Desde sempre, isso tudo foi muito ruim, mas de 2010 para cá, ficou pior. A UPP veio como uma linda promessa. A gente via tudo bonitinho lá na Zona Sul. Quando chegou aqui, não era nada daquilo. De 2014 a 2016 foram confrontos todos os dias. Os traumas foram se acumulando. Tem muitas pessoas que tomam medicação fortíssima. Eu mesma tomo tarja preta. Faço vários tratamentos e não consigo mantê-los sem ajuda. Uso medicação controlada. Sem ela, eu não consigo aguentar isso tudo. A polícia agora entra pontualmente às 4h30. Então, eu acordo todo dia às 4h, para não ser acordada pelas rajadas, porque é horrível despertar assim.

Temos jovens adultos que não sabem ler direito porque na época da alfabetização não podiam ir à escola por conta dos tiroteios. Há várias pessoas com pressão alta, ansiedade, transtorno pós-traumático, crise de pânico, depressão. Agora temos crianças também com esses quadros. Muitas crianças sofrendo alta pressão psicológica por conta da violência. São muitos danos, efeitos colaterais invisíveis.

A parte invisível da guerra não interessa… As pessoas da favela fazem o asfalto funcionar, mas o Estado não quer saber e nem a sociedade. Transformam a favela num campo de guerra, sem campo de refugiado. A gente não tem para onde ir. A gente vira escudo dos dois lados e a sociedade julga sem conhecer a realidade. Não sou contra a polícia, desde que ela faça o seu trabalho dentro da lei. Se o policial não cumpre a lei, ele é bandido igual ao bandido que ele diz combater. Eles queriam matar. Em nenhum outro momento teve tanta destruição. Foram quatro horas de tiros só na rua principal, do comércio. Destruíram tudo. Não tem como justificar o uso dessas armas de guerra. Quem negocia essas armas em vários idiomas? Se não tiver munição, não tem como ter tiroteio. Se a arma não chegar, o tráfico não vai conseguir fabricar uma arma sozinho. Os dois lados têm armas e a gente fica no meio, preso em casa, sofre calado, não pode falar.”

A., 76 anos

“Perdi um filho há mais de 30 anos e sei o que essas mães estão passando agora. Nenhuma mãe nasceu para enterrar um filho. É uma chaga aberta. Dói todo dia saber que seu filho morreu sozinho, sem você estar perto. Morreu sem você poder amparar sua cabeça, sem dizer que vai ficar tudo bem, como fazia quando ele era criança e tinha medo nas noites em que a luz faltava no barraco. Cada vez que tem morte, eu revivo essa dor, sendo perto ou sendo longe.

Os traumas são muitos e só se acumulam. Tem gente morrendo do coração de repente. É de repente, porque não tem aviso, mas é resultado de muitos maus-tratos. Nós [moradores de favelas] somos as maiores vítimas dessas operações. O governo não oferece segurança, nem combate o crime, nem nos dá apoio. Não temos a quem pedir ajuda. Em quem confiar, quando eles [policiais] estão num dia atirando dentro da favela, no outro pegando ‘arrego’ [propina combinada com o tráfico], no outro vendendo as armas que eles pegam em outra operação? Moro aqui há quase 70 anos e já vi muita coisa. Depois de uma operação horrível dessas, a favela fica em silêncio. Você sabia que o silêncio na favela é o pior barulho que existe? É o barulho do medo. Mesmo quando a matança acontece em outro lugar, mesmo assim, a gente cá fica com medo. Será que vem para cá? Será que vai morrer mais gente? Podia ter sido ‘fulano’, podia ter sido meu neto. Se você mora em favela, você é alvo. Pode ser adulto, velho, criança, estudante, traficante, trabalhador. Não importa nada. Tem um alvo grande no seu peito quando você mora aqui.”