Diretoria da AdUFRJ

Diretoria da AdUFRJA semana que passou foi plena de sinais, símbolos e alertas. O impasse político que estamos vivemos não é simples, e embora tenhamos plena consciência do risco que o país corre com o desgoverno do Planalto, a sua superação não é tarefa fácil. O dia da votação sobre o voto impresso é a demonstração do que estamos vivendo. O placar de 229 votos favoráveis contra 218, apesar de arquivar a PEC, deixa claro que o governo ainda tem muito fôlego e o impeachment parece uma possibilidade ainda distante. Ao mesmo tempo, o tal desfile intimidatório dos tanques da Marinha renderam mais piadas do que temores, o que faz do discurso golpista do presidente da República apenas um rugir acuado e pouco efetivo. Nem tão fraco que possamos derrubá-lo, nem tão forte que consiga nos destruir. No meio do caminho, com fumaça para todo lado, a boiada vai passando. No caso das universidades, embora o “Future-se” esteja dormindo na gaveta, nos debatemos cotidianamente com toda sorte de investidas contra a autonomia, estrangulamento orçamentário, cortes arbitrários de conquistas históricas na folha de pagamento, portarias e instruções normativas que pouco a pouco vão esgarçando o tecido institucional. Mas o modo desrespeitoso como nos tratam não é só devido à incompetência ou desconhecimento do funcionamento de uma grande universidade pública. Em recente e pouco comum fala pública, o insípido ministro da Educação explicita seu projeto para a universidade pública: ideologicamente controlada e destinada a poucos. Domesticado, o ensino superior deveria se limitar ao papel instrumental de reprodução da vida social em suas iniquidades. Como não tem força para aprovar o desmonte de modo explícito, vai comendo pelas beiradas, inviabilizando a manutenção dos estudantes mais pobres, implodindo o sistema nacional de fomento à pesquisa, nos deixando à mingua.

O ataque mais frontal ao Estado vem na PEC 32, com a reforma administrativa. Não apenas a universidade, mas toda a máquina pública estará comprometida, caso ela seja aprovada. Embora os planos do governo de que isso acontecesse o mais rápido possível já tenham naufragado, não convém apostarmos que a batalha esteja ganha. Além do mais, também em relação à PEC, o governo vai comendo pelas beiradas, aparelhando as instituições, corroendo os princípios da publicidade e da impessoalidade na gestão pública, corrompendo e cooptando setores militares. Temos repetido diversas vezes: nenhum de nós estará a salvo enquanto Bolsonaro estiver no poder. Em sentido amplo, grande parte da sociedade já se deu conta disso. O movimento #ForaBolsonaro tem mobilizado centenas de sindicatos, coletivos, associações, partidos políticos dos mais diversos espectros políticos. Ele cresceu, mas ainda é insuficiente. E no último dia nacional de manifestações, 24 de julho, ficou patente que será necessário renovar as estratégias e encontrar caminhos para ampliar a participação da população. Uma resposta importante é a organização de uma grande frente para unir os servidores municipais, estaduais e federais em defesa do serviço público. Infelizmente, essa articulação sofre de problemas crônicos, que já há alguns anos temos identificado. Um discurso fechado, ultracorporativo, com pouco diálogo com a população e que vê na greve o único caminho de radicalização para a luta contra o governo federal nos levou a um crescente isolamento. Motivos para uma gigantesca greve geral temos de sobra. Mas isso não depende exclusivamente da nossa capacidade de promover belos discursos radicais. A construção e organização de um movimento dessa natureza requer uma articulação bastante complexa, e, principalmente, um alto grau de consciência coletiva acerca de sua necessidade e viabilidade. Ela não pode ser descartada, nem pode ser um fim em si mesma. E, menos ainda, motivo de desagregação e disputa fratricida. É com esse espírito que convocamos uma assembleia-ato no dia 18 de agosto. Vamos participar de modo unificado no ato às 16h, garantir o fortalecimento da luta contra a PEC e em defesa do serviço público.

LUIZ FERNANDO ROJO, pesquisador de Antropologia do EsporteNas Paralimpíadas do Rio, na semifinal de uma modalidade chamada futebol de sete e voltada para atletas com paralisa cerebral, a seleção brasileira foi goleada pelo Irã por cinco a zero. Parte da torcida, provavelmente sem saber que o time iraniano é fortíssimo no esporte, vaiou os jogadores brasileiros. O curioso é que alguns atletas, especialmente os mais veteranos, ficaram satisfeitos com a vaia: a torcida não os tratava mais como coitados.

LUIZ FERNANDO ROJO, pesquisador de Antropologia do EsporteNas Paralimpíadas do Rio, na semifinal de uma modalidade chamada futebol de sete e voltada para atletas com paralisa cerebral, a seleção brasileira foi goleada pelo Irã por cinco a zero. Parte da torcida, provavelmente sem saber que o time iraniano é fortíssimo no esporte, vaiou os jogadores brasileiros. O curioso é que alguns atletas, especialmente os mais veteranos, ficaram satisfeitos com a vaia: a torcida não os tratava mais como coitados.

Quem conta essa história é o professor Luiz Fernando Rojo, da Universidade Federal Fluminense, e pesquisador de Antropologia do Esporte desde 2006. “Eles estavam felizes porque havia uma mudança de comportamento da torcida, que os estava tratando como atletas”, explicou. “Se ganham, serão aplaudidos; se perdem, serão vaiados”.

Luiz Fernando Rojo pesquisa atletas de esportes adaptados desde 2014 e é coordenador da Comissão de Antropologia dos Esportes da International Union of Anthropological and Ethnological Sciences.

Em 24 de agosto começam os Jogos Paralímpicos de Tóquio, e o Jornal da AdUFRJ foi conversar com o pesquisador sobre a importância do esporte adaptado para os atletas e para a sociedade, as possibilidades de ascensão social para pessoas com deficiência e como um projeto de inclusão e estímulo ao esporte pode ser arruinado por falta de investimento.

Jornal da AdUFRJ – Quais são as principais semelhanças e diferenças entre atletas de esportes convencionais e de esportes adaptados?

Luiz Fernando Rojo – Para responder essa pergunta é importante frisar que são todos atletas. A grande diferença é que o esporte adaptado só muito recentemente deixou de ser um esporte exclusivamente de reabilitação. Hoje, trata-se um esporte em vias de profissionalização e de busca de alto rendimento, processo que ainda não atingiu todas as pessoas, com todos os ganhos e todos os problemas decorrentes disso. Porque com isso o esporte começa a ser sujeito ao doping, começa ser sujeito a um nível de esforço corporal muito além do que o nosso corpo é capaz de suportar sem danos. Os ganhos são financeiros, sociais e simbólicos. Uma das semelhanças é a dificuldade dos atletas em conseguir apoio e patrocínio.

Nas últimas três Paralimpíadas, o Brasil esteve entre os dez primeiros países no quadro de medalhas. Quais são as explicações para sermos uma potência paralímpica?

São muitas explicações diferentes. Temos no Brasil 20% da população com algum grau de deficiência. Estamos falando de aproximadamente 42 milhões de pessoas, o que é uma quantidade muito alta. Soma-se a isso um dado que é bastante relevante: ao contrário de outros países, que poderiam ter um desempenho esportivo equivalente ao nosso, no caso do Brasil, o esporte — assim como acontece também no esporte convencional — acaba sendo um dos poucos locais em que pessoas com deficiência podem ter algum retorno social, algum tipo de inserção real dentro da nossa sociedade. E há também as políticas públicas. A lei Agnelo Piva, de 2001, transfere para os Comitês Olímpicos e Paralímpicos uma porcentagem da arrecadação das loterias federais. O governo Lula criou a Bolsa Atleta e a Bolsa Pódio. O esporte passou a ter algo que nunca teve — que não é apenas ter dinheiro. É ter planejamento, algo muito importante em qualquer prática de alto rendimento. Paralelamente, o esporte paralímpico no mundo passou por um processo de profissionalização e investimento na estrutura dos jogos. No esporte convencional, a defasagem de investimento do Brasil é muito maior do que no esporte adaptado.

O esporte acaba sendo o caminho mais fácil para uma ascensão social?

Exatamente. Certa vez, entrevistei um rapaz que tinha sido convocado para a equipe da seleção sub-18 de futebol para pessoas com paralisia cerebral. Com isso, ele passou a ganhar uma faixa superior do Bolsa Atleta. Ele me contou que sempre se viu e foi visto, em todos os lugares, como “o torto, o aleijado”, aquela pessoa que é um problema, um peso para a família. A mãe era doméstica, o pai fazia serviços gerais. Ele então sempre se viu como um peso para a família em todos os lugares. Naquele dia ele me mostrou as medalhas e contou da convocação, e como ela faria com que a sua renda passasse a ser a mais alta da família. Ou seja, o “torto”, o “aleijado”, o “pobrezinho” é quem passaria a ajudar a família a ter uma vida um pouco melhor. Olha o impacto que é! Não só medalhas na televisão, mas como impacta a vida de uma quantidade de jovens em idade escolar com deficiência, que podem ir transformando a sua vida pouco a pouco. Impacto econômico, social e de autoestima.

É muito comum que todo mérito paralímpico seja contado a partir da superação da deficiência. Esse discurso atrapalha?

Sim, e os atletas odeiam esse discurso. Isso aparece muitas vezes no esporte convencional, como “o rapaz que surfava na tampa de isopor”. O esporte paralímpico é um prato cheio para isso. Os atletas veem de forma muito negativa porque acaba desviando do que é importante para eles. Eles são pessoas com deficiência que praticam esporte, ou são atletas que têm deficiência? Quando você deixa de definir o que eles são pela deficiência, e passa a dizer o que eles são pelo que fazem, é o primeiro passo para cessar essa lógica da historinha de superação. Porque você começa a focar na parte atlética, no rendimento. Não estamos todos nós nos superando de alguma forma? Estamos dando aula na pandemia, você sendo jornalista na pandemia. Quem faz um bom trabalho está se superando. Essas pessoas são profissionais do esporte, atuando como tal. Quando estamos lidando com atletas de alto rendimento, estamos lidando com um profissional. Pensar desta forma coloca em outra dimensão essa questão da superação.

E agora esse ciclo virtuoso está em risco por falta de investimento?

Sim. A primeira coisa que o Bolsonaro fez foi extinguir o ministério dos Esportes. Embora a verba para os comitês esteja garantida por lei, toda a política de bolsas e demais programas esportivos que foram criados no governo Lula acabaram. 2024 ainda vai herdar o trabalho que foi feito, mas em 2028 vai ser cobrada a conta do que não foi investido nos últimos seis anos.

“Agradeço muito poder ter estado na AdUFRJ em um momento tão difícil. Conseguimos chegar ao final do mandato com laços profundos de afeto e de amizade”, disse a presidente do sindicato, professora Eleonora Ziller, em uma edição especial do “Tamo Junto”, no dia 6.

“Agradeço muito poder ter estado na AdUFRJ em um momento tão difícil. Conseguimos chegar ao final do mandato com laços profundos de afeto e de amizade”, disse a presidente do sindicato, professora Eleonora Ziller, em uma edição especial do “Tamo Junto”, no dia 6.

O bate-papo virtual realizado em várias sextas-feiras, durante a pandemia, foi uma das primeiras iniciativas criadas pela diretoria para reunir os docentes. E, de forma simbólica, os diretores escolheram este “ponto de encontro” para fazer um balanço da gestão, realizada quase inteiramente em meio remoto — da posse, em outubro de 2019, até o início das medidas sanitárias de distanciamento social, em março de 2020, foram apenas cinco meses de mandato presencial. Uma nova diretoria será empossada em outubro deste ano.

Ao longo da conversa, terna e intimista, os integrantes da diretoria contaram como foi esta experiência, inédita na história da AdUFRJ, elogiando a atuação dos funcionários de todos os setores. Eleonora também destacou a rapidez com que o sindicato reagiu à pandemia. Entre outras ações, disponibilizando uma conta do aplicativo Zoom para os professores e mantendo a circulação digital do Jornal da AdUFRJ. Medidas que, segundo ela, ajudaram a preservar a coesão entre os colegas.

Todos os participantes, mesmo os que não votaram na atual diretoria, reconheceram o esforço da gestão em buscar o diálogo com todas as forças políticas do movimento docente. Especialmente nos últimos meses, quando se intensificou a unidade de toda a UFRJ contra os desmandos do governo Bolsonaro.

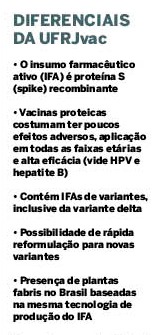

Apesar dos cortes em seu orçamento, a UFRJ vem ampliando os seus esforços no combate à pandemia. Desde o ano passado, a universidade vem desenvolvendo uma vacina contra a covid-19, batizada de UFRJvac, que deve começar a ser testada em humanos até o final do ano. O Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Medicamento (DDCM), que contém os detalhes do processo de produção da vacina candidata, dados referentes ao seu controle de qualidade e os resultados dos estudos pré-clínicos, foi enviado para aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no último dia 6. Atualmente, a pesquisa se encontra em fase final de testes em modelos animais (camundongos, ratos, coelhos e hamsters) para avaliar a segurança e a eficácia da UFRJvac nesses organismos.

Apesar dos cortes em seu orçamento, a UFRJ vem ampliando os seus esforços no combate à pandemia. Desde o ano passado, a universidade vem desenvolvendo uma vacina contra a covid-19, batizada de UFRJvac, que deve começar a ser testada em humanos até o final do ano. O Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Medicamento (DDCM), que contém os detalhes do processo de produção da vacina candidata, dados referentes ao seu controle de qualidade e os resultados dos estudos pré-clínicos, foi enviado para aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no último dia 6. Atualmente, a pesquisa se encontra em fase final de testes em modelos animais (camundongos, ratos, coelhos e hamsters) para avaliar a segurança e a eficácia da UFRJvac nesses organismos.

“O que já submetemos à Anvisa foram todos os dados de produção do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) da vacina: as técnicas já estabelecidas, a qualidade e a pureza do produto, e os ensaios já feitos em ratos e camundongos”, conta a professora Leda Castilho, coordenadora da pesquisa. Nesse dossiê, também foram listados os estudos de eficácia e toxicologia que estão em andamento, assim como estudos para qualificação e validação final das técnicas analíticas usadas no controle do processo produtivo e do produto. “Vamos complementar essa documentação em setembro e outubro, porque o nosso objetivo é iniciar os testes clínicos, em humanos, no último bimestre do ano, entre novembro e dezembro”, acrescenta a professora.

EM BUSCA DAS VARIANTES

Leda coordena o Laboratório de Engenharia de Cultivos Celulares (LECC) do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (Coppe/UFRJ), onde a tecnologia de produção do IFA começou a ser desenvolvida em fevereiro de 2020. “A nossa vacina é produzida a partir de uma cópia da proteína que recobre o vírus, a proteína Spike, também conhecida como ‘proteína S’”, explica Leda. Antes mesmo da confirmação do primeiro caso de covid-19 no Brasil, os cientistas do LECC/UFRJ conseguiram confirmar a produção da proteína S no laboratório, que vem sendo utilizada na fabricação de testes sorológicos de alta acurácia e baixo custo, do soro anti-covid obtido em cavalos em desenvolvimento pela UFRJ e pelo Instituto Vital Brazil (IVB), e em pesquisas básicas e aplicadas realizadas por diversas instituições brasileiras.

“Ao longo do ano passado, a gente desenvolveu tudo considerando a proteína S do vírus original, que é conhecida como a cepa de Wuhan. Mas as variantes têm mutações em várias regiões do vírus, inclusive na proteína S”, descreve. “Por isso, a partir de março deste ano, começamos a desenvolver tudo de novo para algumas das variantes que surgiram, mas como já sabíamos o caminho foi tudo muito mais rápido”. Para definir qual a próxima variante a ser trabalhada pela equipe, a professora acompanha os dados que são divulgados de sequenciamento genômico em diferentes países, tentando identificar quais variantes podem se tornar relevantes e consideradas para o desenvolvimento de novas versões da UFRJvac.

Segundo Leda, na primeira semana de junho o grupo já encomendou o gene que codifica a proteína S da variante delta, que muito tem preocupado os especialistas. O gene chegou em julho, e o LECC já obteve no início de agosto células geneticamente modificadas produzindo de forma estável a proteína S da variante delta. “Já fizemos todo o processo de produção e purificação. Ontem (9), os camundongos transgênicos já foram imunizados na USP de Ribeirão Preto com uma versão da vacina contendo a proteína S da variante delta. Após a vacinação, os animais vão ser infectados com o vírus em um biotério de nível de biossegurança 3, para avaliar a eficácia”, diz. Nos ensaios clínicos, os cientistas irão comparar formulações que têm apenas uma proteína S (monovalentes), com outras que contêm um conjunto de proteína S de três diferentes variantes (trivalentes). “Com base nos resultados dos estudos feitos em animais e em humanos, vamos decidir qual é a formulação que vai para a Fase 3, que é feita com um número grande de voluntários e permite determinar a eficácia da vacina”, comenta.

RESULTADOS ANIMADORES

Desde o início do projeto, uma das responsáveis pelo desenvolvimento das linhagens celulares que produzem a proteína S recombinante é a servidora Renata Alvim, que atua desde 2012 no LECC e, desde 2019, é também doutoranda do Programa de Engenharia Química da Coppe. “Pelo fato de a plataforma de produção da UFRJvac ser baseada na proteína da estrutura do coronavírus, conseguimos produzir em laboratório rapidamente cópias da proteína S já com as variações que estejam em circulação no momento”, aponta Renata. Gerente do LECC, Renata afirma que no caso do surgimento de uma nova variante, a equipe é capaz de produzir em cerca de dois meses a proteína já referente à nova variante.  EQUIPE DE COVID-19 DO LECC/COPPE/UFRJ. Em cima, da esquerda para a direita, Tulio Lima, Federico Marsili e Daniel Abreu. Embaixo, Renata Alvim e Leda CastilhoA integração entre professores e pós-graduandos de diferentes unidades da UFRJ é um elemento fundamental para os avanços da pesquisa. “O Laboratório de Alvos Moleculares participou do desenvolvimento dos vetores de expressão contendo a informação para a produção da proteína S do SARS-CoV-2 em células animais”, destaca o professor Renato Sampaio Carvalho, da Faculdade de Farmácia da UFRJ (FF). Segundo ele, os resultados obtidos nos ensaios pré-clínicos são muito animadores e apontam um caminho exitoso. “Não podemos afirmar que uma vacina é mais promissora do que as outras. Mas a UFRJvac tem algumas vantagens, como o fato de ser formulada já pensando nas variantes”, ressalta.

EQUIPE DE COVID-19 DO LECC/COPPE/UFRJ. Em cima, da esquerda para a direita, Tulio Lima, Federico Marsili e Daniel Abreu. Embaixo, Renata Alvim e Leda CastilhoA integração entre professores e pós-graduandos de diferentes unidades da UFRJ é um elemento fundamental para os avanços da pesquisa. “O Laboratório de Alvos Moleculares participou do desenvolvimento dos vetores de expressão contendo a informação para a produção da proteína S do SARS-CoV-2 em células animais”, destaca o professor Renato Sampaio Carvalho, da Faculdade de Farmácia da UFRJ (FF). Segundo ele, os resultados obtidos nos ensaios pré-clínicos são muito animadores e apontam um caminho exitoso. “Não podemos afirmar que uma vacina é mais promissora do que as outras. Mas a UFRJvac tem algumas vantagens, como o fato de ser formulada já pensando nas variantes”, ressalta.

Além dessa plataforma com potencial de reformulação, outra vantagem da UFRJvac é a segurança, por ser uma vacina baseada em proteínas recombinantes, que são cópias da proteína do vírus. Leda Castilho lembra que outras vacinas proteicas já existem há muitos anos, tendo poucos efeitos adversos, aplicação em todas as faixas etárias e alta eficácia. “A vacina da hepatite B, por exemplo, utiliza uma proteína recombinante e existe há mais de 30 anos. E a primeira dose dessa vacina é dada na rede pública de hospitais brasileiros aos recém-nascidos, no dia do nascimento”, diz.

A presença de plantas fabris no Brasil para produção de proteínas recombinantes também pode favorecer a distribuição da UFRJvac no país. “Nós temos no Brasil algumas instalações fabris adequadas, baseadas em biorreatores, para cultivar o mesmo tipo de célula que usamos na produção da UFRJvac. Então não precisaria de novos investimentos em instalações para a produção.

Há um provérbio em yorubá que diz: Èyàn kì í mo iyì ohun tó ní, àfi tó bá soó nù. Em tradução livre, quer dizer: O homem raramente aprecia aquilo que tem, até perdê-lo.  Para a UFRJ, foram necessárias quase quatro décadas para apreciar o brilho e a importância de uma de suas estrelas. Nesta semana, a secretaria do Conselho Universitário recebeu uma proposta para homenagear uma das pioneiras nos estudos sobre o negro na academia. Maria Beatriz Nascimento, professora, roteirista, poeta e ativista pelos Direitos Humanos pode ganhar o reconhecimento como Doutora Honoris Causa da instituição, 36 anos após ser assassinada pelo namorado de uma amiga. À época, Beatriz cursava a pós-graduação da Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ.

Para a UFRJ, foram necessárias quase quatro décadas para apreciar o brilho e a importância de uma de suas estrelas. Nesta semana, a secretaria do Conselho Universitário recebeu uma proposta para homenagear uma das pioneiras nos estudos sobre o negro na academia. Maria Beatriz Nascimento, professora, roteirista, poeta e ativista pelos Direitos Humanos pode ganhar o reconhecimento como Doutora Honoris Causa da instituição, 36 anos após ser assassinada pelo namorado de uma amiga. À época, Beatriz cursava a pós-graduação da Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ.

“Reconhecer Beatriz como Doutora Honoris Causa é reconhecer seu pioneirismo e sua prática política e intelectual, que era completamente implicada na construção da sociedade, no reconhecimento da humanidade das pessoas afro-brasileiras violentadas pelo processo escravagista. Mas rompendo com a historiografia básica que sempre via a população negra restrita à escravidão”, afirma Vinicios Kabral Ribeiro, professor da Escola de Belas Artes e proponente da homenagem.

Para Vinicios, a concessão do título é um legado para futuras gerações. “É uma honra ter a Beatriz entre as pessoas que passaram pela universidade. Toda uma geração de jovens que entra agora na graduação lendo os textos dela será impulsionada por esse legado. Ela oferece as bases para a gente refundar as bases do nosso país, refundar os fundamentos e não mais a dor, a ferida do racismo. É a possibilidade de olhar de uma forma corajosa para o nosso passado”, espera o professor, para quem o Brasil se torna um pouco mais humano se o título for concedido.

O projeto parte da ECO, última casa acadêmica de Maria Beatriz Nascimento, que era natural de Aracaju e pós-graduada em História pela UFRJ. Enquanto cursava o mestrado em Comunicação, com orientação do professor Muniz Sodré, foi vítima de feminicídio, aos 52 anos. Na quarta-feira (4), o relatório final foi recebido pelo Consuni, que ainda não divulgou a data do julgamento. Além de Vinicios, a comissão que defende o título é composta pela diretora da ECO, Suzy Santos, pelo professor Vantuil Pereira e pelo biógrafo de Beatriz, Alex Ratts.

“Levantamos informações que dessem robustez à solicitação. Justificamos o título pelo racismo estrutural, que impediu que em vida ela tivesse esse reconhecimento. Colocamos o pioneirismo com que ela desenvolveu seu conceitos, principalmente em relação aos quilombos”, explica Vinicios. O professor conhece a trajetória de Beatriz desde a sua graduação, em Goiânia, quando foi aluno de Alex Ratts e teve contato com a produção acadêmica da autora. Em 2012, ao ingressar no doutorado na ECO, foi surpreendido. “Quando cheguei lá, fiquei muito curioso pela história, mas me assustei com a ausência dessa memória. Meus colegas não sabiam quem era a Beatriz, muito menos que ela tinha passado pela ECO”, relembra. Para Vinicios, nunca é tarde para reparar. “É um compromisso futuro, mostrar que a universidade está atenta às dinâmicas do presente, e se empenha em reparar essas lacunas”, acredita.

A filha de Beatriz, Bethania Nascimento, vê o título como a continuação do pensamento e do trabalho da mãe. “Se ela estivesse viva, onde estaria Beatriz neste momento? Esse título prova para mim que, de uma certa maneira, ela está viva entre nós, nos guiando. E também em outros momentos, como nos coletivos com o nome dela em outras universidades, como no reconhecimento do coletivo André Rebouças, que foi o primeiro grupo de discussão de negros na academia. É um passo para a gente se encontrar como verdadeiros cidadãos deste país”, define a dançarina profissional, que mora nos Estados Unidos desde os anos 1990. “Quando reconhecermos nossas verdadeira história, tenho certeza de que melhoramos na Educação, no crescimento de outros e em nós que estamos renascendo todo dia”, completa.

Bethania lembra que desde criança via sua mãe falando sobre a questão do negro no Brasil. “Eu ouvia isso repetidamente, e me perguntava o que estava acontecendo com o negro. Fui vendo o mundo e o Brasil como ele é a partir do olhar de minha mãe”, reflete. Beatriz não foi uma mãe convencional para os anos 1970. “Ela tinha uma missão aqui, e era mais do que ser mãe. Meu cotidiano não era de minha mãe me levar na escola. Com sete anos comecei a ir para a escola sozinha. Dez anos depois, com 17, quando vim para Nova York, não sofri. Ela me preparou para isso. Sou uma cobaia de Beatriz Nascimento”, confessa. “Apesar de não ter sido uma mãe convencional, eu e ela tínhamos uma grande amizade. Eu amava minha mãe incondicionalmente”, expressa.

MULHER TRANSATLÂNTICA

“A investigação sobre o quilombo se baseia em parte pela questão do poder. Por mais que um sistema social domine, é possível que se crie aí dentro um sistema diferenciado. É isso que o quilombo é. Só que não é um Estado de poder no sentido que entendemos: poder político, de dominação. Porque ele não tem essa perspectiva. Cada indivíduo é o poder, cada indivíduo é o quilombo”. O trecho é do documentário Ôrí, de 1989, dirigido por Raquel Gerber, com pesquisa e narração da historiadora Maria Beatriz Nascimento. O longa acompanha, entre 1977 e 1988, as atividades do movimento negro nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Alagoas, conectando as pautas políticas e culturais com as tradições de países como Senegal, Mali e Costa do Marfim, localizados na África Ocidental.

Para Beatriz, era preciso enxergar a população negra pelo modo de vida que foi trazido do continente africano para o continente americano. É uma civilização transatlântica, com a dor da diáspora, mas também com uma organização politica e cultural em busca da liberdade. “Toda a dinâmica deste nome mítico, religioso e oculto que é o Ôrí se projeta a partir das diferenças, dos rompimentos numa outra unidade. Na unidade primordial, que é a cabeça, que é o núcleo. O quilombo é o núcleo”, define Beatriz na narração do filme.

Para Alex Ratts, coordenador do Laboratório de Estudos de Gênero Étnico-Raciais e Espacialidades do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás e autor do livro “Eu sou Atlântica”, sobre a trajetória de vida de Maria Beatriz Nascimento, Ôrí foi o primeiro contato com a historiadora, e um divisor de águas. “Teve um grande impacto no que eu fazia. Eu trabalhava com comunidades negras rurais e precisava desta compreensão de quilombo. Durante o doutorado, tive contato com o conceito de quilombo de Beatriz Nascimento e com o material de pesquisa do filme”, conta.

Em 2007, quando foi lançado o livro “Eu sou Atlântica”, houve uma divulgação expressiva pela imprensa e na internet, e uma segunda edição está nos planos de Alex. “Cada vez mais sinto que a universidade tem dificuldade em reconhecer o pensamento de pessoas negras, LGBT e indígenas como propulsor de conhecimento. Você pode passar todo um curso sem ler essas pessoas”, relata. “O livro tem esse papel de mostrar a autoria dela, eu senti a importância de publicar por serem ideias que precisam fluir na sociedade”, completa.

Para o professor Vantuil Pereira, diretor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos Suely Souza de Almeida (NEPP-DH), Beatriz Nascimento tem dupla entrada no campo acadêmico. “Ela começou a estudar num dos momentos mais difíceis da democracia no Brasil, em 1968. Mulher negra, que vem de Sergipe para o Rio, onde tem contato com alguns acadêmicos negros. Ela é uma das primeiras jovens intelectuais de uma nova geração que passa a pesquisar e discutir a questão racial dentro da universidade, numa época que era crime de lesa-pátria falar de racismo no Brasil”, discorre.

Vantuil falou da valorização da obra de Beatriz. “Estudar a Beatriz, por um lado, é recuperar o sentido histórico da própria luta racial no Brasil, que durante a ditadura foi muito reprimida. No ponto de vista presente, ela cumpre o papel de indicar o diminuto lugar dos professores negros na universidade. Ela foi professora da rede estadual de ensino, mas não foi acadêmica. Foi estudiosa, publicou, mas não ocupou espaço na universidade”, explica. “É uma luz para a universidade neste momento, para pensar o lugar dos professores negros, a importância de recontar a memória negra acadêmica”, conclui o professor.